바야흐로 말과 언어의 홍수 시대다. 카카오톡, 인스타그램, 페이스북, 유튜브 알림이 24시간 울려대고, 우리는 잠시도 연결되지 않은 순간을 견디지 못한다. 말이 귀했던 시절에는 한 마디의 '좋은 말'이 천금 같았지만, 지금은 사방에 좋은 말이 넘쳐나서 도리어 그 무게가 깃털처럼 가벼워졌다. 특히 우리 비영리 공익활동 현장은 더욱 그렇다. 미션, 비전, 임팩트, 가치 지향... 세상에서 가장 아름답고 옳은 단어들이 태산처럼 쌓여 있지만, 정작 그 단어들이 활동가들의 가슴에 닿지 못하고 공허하게 부유할 때가 많다.

많은 관리자가 토로한다. "요즘 젊은 활동가들은 도통 귀를 열지 않아요. 우리 조직의 미션을 아무리 설명해도 반응이 시큰둥합니다." 과연 그럴까? 나는 감히 말한다. 소통의 불통은 '청자(듣는 사람)'의 태도나 '화자(말하는 사람)'의 기술 문제가 아니다. 그보다 훨씬 근원적인 차원, 바로 내 앞에 있는 '상대방에 대한 이해'가 결여되어 있기 때문이다. 그러므로 화자의 진짜 능력은 유려한 '발화의 기술'이 아니다. 내 앞에 앉은 사람이 지금 어떤 마음의 상태인지, 그의 귀가 무엇을 향해 열려 있는지를 파악하는 '기민한 감수성'이다. 아무리 세련된 논리와 합리성으로 무장한 기획안이라도, 번아웃에 시달리는 실무자에게는 그저 또 하나의 '일거리'이자 '소음'일 뿐이다.

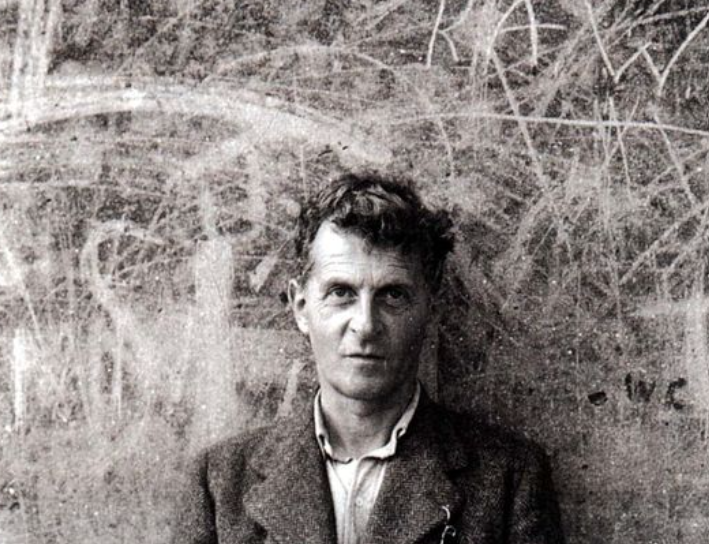

철학자 비트겐슈타인은 우리가 사용하는 언어의 한계를 날카롭게 지적하며 "말할 수 없는 것에 대해서는 침묵해야 한다"고 했다. 그에 따르면 "총회는 오후 2시에 시작한다"라거나 "올해 후원금은 작년 대비 10% 증가했다" 같은 사실과 통계의 영역은 명료하게 '말할 수 있는 것'이다. 하지만 "우리는 진정성을 가지고 활동해야 한다"거나 "이 사업은 지역사회에 선한 영향력을 미친다"는 가치와 의미의 영역은 언어로 완벽하게 담아낼 수 없는 '말할 수 없는 것'이다. 이 불완전한 영역을 섣불리 말로 규정하려 할 때, 우리는 필연적으로 오해와 왜곡이라는 덫에 걸리게 된다.

현장에서 흔히 벌어지는 '조언(Advice)의 비극'도 바로 리더가 이 '말할 수 없는 영역'을 '말할 수 있는 영역'으로 착각할 때 발생한다. 활동가가 쭈뼛거리며 다가와 "팀장님, 요즘 일이 손에 안 잡히고 너무 힘들어요"라고 말할 때, 많은 리더가 이것을 "복사기는 3층에 있어요"와 같은 사실의 문제로 받아들인다. 그래서 '힘듦'이라는 복잡미묘한 내면의 호소를, '시간 관리'나 '업무 효율'이라는 명료한 언어로 해결해주려 든다. "그건 우선순위를 이렇게 정하면 해결돼", "너무 감정적으로 받아들이지 말고 이성적으로만 접근해"라며 마치 그것이 리더의 소임인 양, 공감의 여백을 채우기도 전에 서둘러 '해결사'의 본능을 발휘한다. 하지만 돌아오는 반응은 묘하다. "그건 이래서 안 되고요, 저건 저래서 힘들고요..." 활동가가 내놓는 건 감탄이 아니라 '방어'다.

진실은 이렇다. 활동가가 꺼내놓은 '힘듦'은 비트겐슈타인이 말한 '말할 수 없는 것', 즉 언어로 다 표현할 수 없는 내면의 고통이다. 그들에게 필요한 것은 분석과 논리라는 '언어의 처방전'이 아니라, 그 말할 수 없는 고통을 함께 짊어지겠다는 '침묵의 공감'이다. "내가 이렇게 치열하게 고민하고 있다는 걸 좀 알아주세요"라는 신호를 "정답을 알려주세요"라는 요청으로 오독하는 순간, 리더의 훌륭한 조언은 그저 공허한 소음이 된다. 리더에게 필요한 건 정답을 내놓는 입이 아니라, 상대가 원하는 것이 '솔루션(말할 수 있는 것)'인지 '위로(말할 수 없는 것)'인지 되물어주고 헤아리는 지혜다.

그래서 역설적이게도, 제대로 말하기 위해서는 '침묵하는 법'을 먼저 배워야 한다. 내 안에서 시끄럽게 떠드는 "가르쳐야 해", "바로잡아야 해", "설득해야 해"라는 소음을 끄지 않으면, 상대방의 진짜 소리가 들리지 않기 때문이다. 소통은 화려한 언변이 아니라, 상대를 위해 기꺼이 나의 입을 다무는 '침묵에의 의지' 속에서만 비로소 시작된다. 만약 박 팀장이 화려한 격려 대신, 잠시 침묵하며 김 간사의 퀭한 눈을 가만히 바라봐 주었다면 어땠을까. 섣불리 위로의 말을 건네기보다 "어떤 마음인지 내가 다 알 수는 없지만, 지금 많이 버거워 보이네"라며 침묵의 공간을 내어주었다면. 아마 김 간사는 그제야 닫힌 입을 열고 말로 다 할 수 없었던 진짜 속내를 꺼내놓았을 것이다. 그 순간, 두 사람 사이에는 수백 페이지의 사업계획서보다 더 강력한 '신뢰'라는 다리가 놓였을 것이다.

비영리 조직의 중간관리자들은 늘 무언가를 결정하고 지시해야 하는 자리에 있다. 그래서 어쩔수 없이 침묵이 불안하고, 공백을 말로 채우려는 강박에 시달리기도 한다. 하지만 리더의 권위는 목소리의 크기가 아니라, 팀원의 작은 한숨 소리, 그리고 "조언 좀 해주세요"라는 말속에 숨겨진 "위로 좀 해주세요"라는 속마음을 잡아내는 '귀의 크기'에서 나온다. 때로는 명쾌한 해결책보다 따뜻한 눈맞춤이, 논리적인 설득보다 묵묵한 끄덕임이 사람을 움직인다. 당신이 쏟아내는 수많은 지시사항보다, 당신이 진심으로 들어준 10분의 시간이 활동가를 다시 뛸 수 있게 만든다. 오늘, 회의실 문을 열고 들어가기 전 잠시 심호흡을 해보자. 나의 소음을 끄고, 동료의 주파수에 귀를 기울여보자. 당신의 '현명한 침묵'이 소란스러운 우리 현장을 가장 평화롭고 강력하게 연결할 것이다.

'연구소칼럼[콩나물시루]' 카테고리의 다른 글

| 우연이 운명이 되지 않는 세상을 위하여: 제복 없는 시민, 활동가들에게 (0) | 2025.12.03 |

|---|---|

| '떠나는 용'을 부러워하는 세상에서, '개천을 지키는 나무'로 산다는 것 (0) | 2025.12.02 |

| '빨래 개기'의 숭고함: 엔트로피에 맞서는 조직의 위대한 살림꾼들에게 (0) | 2025.12.01 |

| 안전한 시행착오, '봉사학습'_청소년 시민참여 (0) | 2025.12.01 |

| '광택'보다 '숨결'을: 껍질을 벗고 서로에게 스며드는 조직 (0) | 2025.12.01 |