지방 소멸의 시계가 2025년을 가리키며 더욱 빠르게 돌아가고 있다. 정부는 매년 천문학적인 예산을 쏟아부으며 '청년이 돌아오는 지역'을 만들겠다고 외치지만, 정작 현장의 체감 온도는 싸늘하다. 나는 오늘 우리 비영리·공익활동 현장의 관리자들과 함께, 예산이나 정책보다 더 깊고 아픈, 우리 내면의 '장벽'에 대해 이야기 나누고 싶다.

우리는 흔히 지역 활동의 어려움을 열악한 인프라나 부족한 예산 탓으로 돌린다. 하지만 현장에서 만난 청년 활동가들이 진짜 절망하는 순간은 따로 있었다. 그것은 외부의 결핍이 아니라, 그들이 그토록 사랑하고 지키려 애쓰는 '지역 주민들'의 모순된 시선과 마주할 때다. 이것이 과연 특정한 누군가만의 경험일까? 여기, 시공간을 넘어 데칼코마니처럼 닮아 있는 두 가지 장면이 있다. 하나는 내가 15년 전 서천군에서 들었던 실제 고백이고, 다른 하나는 최근 어느 지역 마을회관에서 접하는 풍경이다.

[장면1: 2010년 서천군 자원봉사센터 청년 관리자의 고백]

"소장님, 지역 어르신들이 참 야속할 때가 있어요. 어르신들은 모이면 늘 한탄하세요. '젊은 놈들이 다 서울로 빠져나가서 지역에 일할 사람이 없다', '젊은것들이 고향을 지키지 않는다'라고 혀를 차시죠. 그런데 막상 제가 고향에 남아 열심히 일하고 있으면 뭐라고 하시는지 아세요? '자네는 공부도 많이 했다면서 왜 여기서 썩고 있나', '내 아들내미는 이번에 서울 취직해서 올라갔는데 자네도 더 늦기 전에 큰물로 가야지'라고 하십니다. 지역이 살아야 한다고 걱정하시면서, 정작 자기 자식들에게는 '제발 이 좁은 개천을 떠나라'고 등을 떠미시는 거죠. 남은 우리는 칭찬받는 게 아니라, 떠나지 못한 못난 사람 취급을 받고요."

[장면 2: 2025년, 어느 마을회관의 오후]

활동가 A (28세, 귀향 청년): "회장님, 이번 주말 '마을 정원 축제' 준비 다 됐어요. 서울 청년 예술가들도 오고, 마을이 북적북적할 거예요." 주민회장 B (70대, 토박이): "에구, 김 선생 욕보네. 자네 덕분에 죽어가는 마을에 숨통이 트여. 고마워. ...근데 말이야, 자네는 대학도 서울서 나왔다면서 왜 여기서 이러고 있어? 우리 손자는 이번에 판교 IT 회사 들어갔다고 자랑이 늘어지던데. 자네처럼 똑똑한 젊은이가 이런 시골구석에서 썩으면 쓰나. 여긴 희망이 없어. 얼른 짐 싸서 큰 물로 가야지." (활동가 A의 마음: '어르신, 저는 지금 이 마을에 희망을 심으려고 제 인생을 걸고 있는데요... 제 선택이 어르신 눈에는 그저 '썩고 있는 시간'으로 보이시나요?')

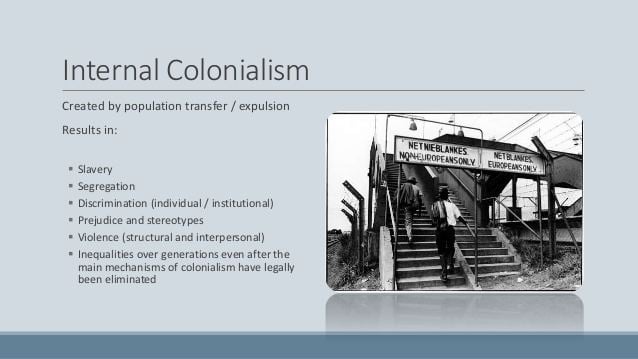

이 두 사례가 보여주는 씁쓸한 공통점은 명확하다. 지역을 지키는 청년들의 헌신이 주민들에게조차 '실패'나 '낙오'로 읽힌다는 점이다. 이는 전북대 강준만 교수가 제기했던 '내부 식민지(Internal Colony)' 이론이 현장에서 어떻게 작동하는지를 뼈아프게 보여준다. 강 교수는 서울이 지방의 자원을 빨아들이며 비대해지는 동안, 지방은 서울의 하부 구조인 '식민지'처럼 전락했다고 지적했다. 더 무서운 것은 '가치관의 식민화'다. 지방 사람들조차 무의식중에 '성공=서울 진입', '실패=지방 잔류'라는 가치관을 내면화했기에, 내 고향(개천)을 사랑하면서도 동시에 '탈출해야 할 곳'으로 여기는 모순을 보인다. 이는 지방이 겪고 있는 "기묘한 자학이자 자해"다.

지역의 비영리 조직 청년 활동가들은 이 지점에서 가장 힘겨워한다. 낮은 급여나 많은 업무량도 힘들지만 더 아프게 하는 건, '나의 헌신이 수혜자(주민)들에게조차 실패한 인생으로 동정받는 현실'이다. 이 무거운 사회적 시선과 깊은 체념의 분위기가 우리 활동가들의 자존감을 조용히, 하지만 아프게 누르고 있다. 그렇기에 이 척박한 땅에 선 청년 활동가들에게 진정으로 필요한 것은, 이 모순된 현실을 회피하지 않고 차분하게 응시하는 '단단한 자기 확신'이다. 지역사회가 무의식적으로 던지는 '떠나라'는 말속에 담긴 애정과 자학의 이중주를 분리해 듣는 지혜가 필요하다. 주민들의 오래된 패배감에 전염되지 않고, 자신의 활동을 '어쩔 수 없는 잔류'가 아닌 '주체적인 선택'으로 지속적으로 재해석해내는 태도. 그것만이 외부의 평판이나 성과에 일희일비하지 않고, 스스로의 존엄을 지키며 활동을 지속하게 하는 뿌리가 된다.

우리는 스스로의 마음속에 이런 단단한 독백을 심어야 한다. "주민분들의 '서울 가라'는 말은 나를 아끼는 마음과, 오랫동안 '내부 식민지'의 패배감에 젖어 우리 마을의 가치를 잊어버린 그분들의 서글픈 현실이 섞여 나온 말이다. 그러니 그분들의 자조를 나의 무능력으로 오해하지 말자. 나는 떠나지 못한 게 아니라, 이곳에 '뿌리 내리기'를 선택한 사람이다. 승천하는 용을 꿈꾸며 떠나기보다, 묵묵히 이 개천을 생명이 사는 강으로 만드는 나무가 되기로 한 나의 이 태도가, 결국엔 이 마을의 무너진 자존감을 다시 세우게 될 것이다."

수도권이 모든 것을 빨아들이는 블랙홀 같은 시대에, 소멸해가는 지방을 지키고 있는 여러분은 그 자체로 기적이다. 여러분은 능력이 없어서 남은 것이 아니다. 화려한 네온사인보다 사람의 온기를, 무한 경쟁보다 연대의 가치를 더 사랑하기에 '남기로 결심'한 것이다. 세상이, 때로는 우리가 돕는 주민들조차 "왜 사서 고생하냐"고 물을지 모른다. 하지만 잊지 마라. 썩어가는 것은 고여 있는 물이지, 그 물을 정화하려 땀 흘리는 여러분이 아니다. 여러분의 손길이 닿는 곳마다 마을의 옹이가 풀리고, 사람과 사람 사이에 길이 생긴다. 떠나는 자가 박수받는 세상에서, 묵묵히 자리를 지키며 흙을 일구는 여러분이야말로 건강한 대한민국 공동체를 만드는 주체이다.

'연구소칼럼[콩나물시루]' 카테고리의 다른 글

| 활시위를 떠난 화살은 뒤를 돌아보지 않는다_올챙이의 뒷모습과 칼릴 지브란의 예언 (0) | 2025.12.03 |

|---|---|

| 우연이 운명이 되지 않는 세상을 위하여: 제복 없는 시민, 활동가들에게 (0) | 2025.12.03 |

| 리더의 언어는 '침묵'에서 시작된다 (0) | 2025.12.02 |

| '빨래 개기'의 숭고함: 엔트로피에 맞서는 조직의 위대한 살림꾼들에게 (0) | 2025.12.01 |

| 안전한 시행착오, '봉사학습'_청소년 시민참여 (0) | 2025.12.01 |